電気料金の燃料費調整額とは?これまでの価格推移や計算方法について詳しく解説

燃料費調整額とは、発電に必要な燃料の価格変動を電気代にコンスタントに反映させるための料金です。その単価は原油等の貿易統計価格に応じて計算されています。

燃料費調整額は毎月変動しており、燃料価格が上がればプラスに、下がればマイナスになって電気料金の調整を行います。

記事のポイント

- 燃料費調整額は発電に使う燃料の価格変動を電気料金に反映させるための料金で、1か月ごとに変わる

- 多くの電力会社が燃料費調整額を設定しているが、中にはこれと違った独自の料金を設定している電力会社もある

- 大手電力会社の規制料金プランでは、燃料費調整額に上限が設けられている

* 経済産業省資源エネルギー庁「電力調査統計」より。独立系=大手ガス・電力・通信関連会社の子会社でないことを指す

燃料費調整額とは?

燃料費調整額とは、発電に使われる燃料の価格変動を電気代に反映させるために設定されている料金です。

日本では発電の7割以上を火力で行っており、火力発電に必要な燃料(原油・LNG・石炭)のほとんどを輸入に頼っています。そのため、世界情勢に応じて起こる燃料価格の変化に耐えられるように、「燃料費調整制度」が導入されました。

これは、燃料価格の変動に応じて「燃料費調整額」を定めて電気料金に加算・減算することで、燃料価格の変化をコンスタントに電気料金に反映させるシステムです。

燃料費調整額の単価は「電気の使用1kWhにつきいくら」という風に設定されており、毎月変動します。

料金表に掲載されない燃料費調整額

👉燃料費調整額は毎月変動することもあり、電気料金プランの料金表には掲載されていません。別途公式サイトやマイページなどで毎月公開されています。

料金表にはないため、見落としがちな燃料費調整額ですが、これによって電気料金の高い・安いがかわる場合もあるため、電力会社を比べるときは忘れずにチェックしましょう。

なお、セレクトラの料金比較では毎月の燃料費調整額も含めたうえでシミュレーションを行っています。

燃料費調整額はどうやって決められているの?

燃料費調整単価は、燃料(原油・LNG・石炭)の貿易統計価格に基づいて計算されます。

これら燃料の3ヶ月間の貿易統計価格から「平均燃料価格」を算定し、この「平均燃料価格」と、各電力会社の定める「基準燃料価格」の差分に基づいて、単価が決定されています。

基準燃料価格よりも平均燃料価格が高ければ燃料費調整単価はプラスに、低ければマイナスになります。

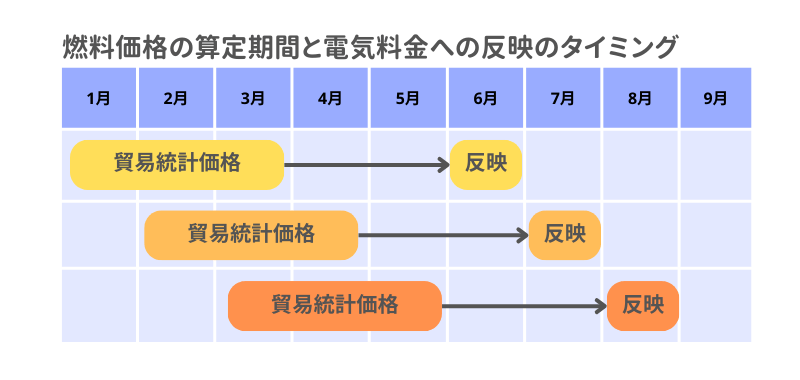

また、3ヶ月間の貿易統計価格は、2か月後の燃料費調整額として反映されるサイクルとなっています。

東京電力「従量電灯B」の2025年11月分の燃料費調整額を例に確認しましょう。

東京電力の基準燃料価格は86,100円です(2025年11月時点)。

2025年11月分の燃料費調整額に反映されるのは、2025年6~8月の貿易統計価格です。当期間の貿易統計価格から計算された平均燃料価格は44,300円でした。

平均燃料価格が基準燃料価格よりも低いため、マイナス調整となり、燃料費調整単価は-7.65円となります。

| 基準燃料価格 | 86,100円 |

| 平均燃料価格 (2025年6~8月の貿易統計価格に基づく) |

44,300円 |

| 燃料費調整単価 | -7.65円 |

燃料費調整額はどの電力会社にもあるの?

大半の電力会社は電気料金の中に燃料費調整額を設定しています。一方で、中には燃料費調整額を設定していない電力会社もあります。

ただし、どの電力会社においても電気の調達には必ずコストがかかりますし、そのコストは絶えず変動しています。

ですので、燃料費調整額を設けていなくても、それに相当する料金を設けている電力会社がほとんどです。

| 例① Looopでんき |

|

Looopでんきでは、燃料費調整額を設けていない代わりに、日本卸電力取引所(JEPX)における電力の取引価格に応じて電力量料金が30分ごとに変動します。

|

| 例② 楽天でんき |

|

楽天でんきでは、燃料費調整額の代わりに「市場価格調整額」を設けています。楽天でんきの市場価格調整額も、Looopでんきと同様に日本卸電力取引所(JEPX)における電力の取引価格に基づいて計算されています。 ただし、楽天でんきでは1か月ごとに市場価格調整単価を設定して電気料金の調整を行っています。 |

燃料費調整額の上限って何?

基本的に燃料費調整額は、燃料価格が上がればその分だけ単価が高くなります。しかし、大手電力会社の規制料金プランにおいては、燃料費調整額に「上限」が設けられています。

| 大手電力会社とは? |

|

北海道電力・東北電力・東京電力・中部電力・北陸電力・関西電力・中国電力・四国電力・九州電力・沖縄電力のこと。電力自由化前からあり、それぞれの電力エリアで独占的に電気の供給をしていた電力会社。 これ以外、電力自由化後に参入した電力会社は「新電力」と呼ばれる。 |

| 規制料金プランとは? |

大手電力会社が電力自由化前から販売している電気料金プラン。一般家庭向けには「従量電灯」や「低圧電力」などがある。消費者保護の観点から国によって管理されているプランで、料金改定に経産省の認可が必要だったり燃料費調整額に上限があったりする。 なお、規制料金プラン以外は「自由料金プラン」と呼ばれ、各電力会社が料金を自由に設定できる。 |

燃料費調整額を設定している多くの新電力*は、同じ電力エリアにある大手電力会社の規制料金プランと同じ基準で燃料費調整額を計算しています。そのため、同じ電力エリア内であれば、通常時の大手電力会社と新電力の燃料費調整額は同じです。

*ただし、オクトパスエナジー「グリーンオクトパス」のように別の基準で燃料費調整額を算定している場合もあります。電力会社比較の際は燃料費調整額もご確認ください。セレクトラの料金シミュレーションでは燃料費調整額反映後の比較をご覧いただけます。

しかし、仮に燃料価格がぐっと高騰した場合、新電力の自由料金プランでは燃料費調整額も高騰し続けるのに対して、大手電力会社の規制料金プランにおいては一定の金額で燃料費調整額の値上がりがストップします。

上限があるなら規制料金プランの方がお得?

👉燃料価格の動向によります。

なぜなら、基本的に自由料金プランの方が規制料金プランよりも安くなるように価格が設定されているためです。

燃料費調整額が上限を超えていなければ、自由料金プランの方が電気料金が安くなる確率が高いといえます。

燃料費調整額の推移

最近の燃料費調整額はどのように変化してきたのでしょうか?先ほどと同じく東京電力の従量電灯Bを例に、過去2年の燃料費調整額の推移を見てみましょう。

燃料費調整額の推移

※東京電力・従量電灯Bの場合

燃料費調整額(1kWhあたり)

このグラフを見ると、2024年7月と12月、2025年の5月・11月にかけて単価が増加、2026年2月に減少していることがわかりますね。

これらの変動は、国の電気料金激変緩和措置によるものです。

電気料金激変緩和措置とは?

2022年、ウクライナ侵攻の影響で燃料の取引価格が高騰し、電気料金が急激に値上がりしました。

これに対して政府は2023年1月以降、電気料金の値引きを開始。以来、以下の5つの補助金事業が展開されています。

2024年の7月・12月と2025年5月・11月に単価が上がっているのは、補助金が減額・停止するタイミングと重なっているためです。そして、2026年2月の単価の値下がりは、5つ目の補助金事業の開始を表しています。

| 政府による補助金事業 |

|---|

|

| 2023年1月~9月使用分 (2023年2~10月検針分) |

7.00円引き /kWh |

| 2023年10月~2024年4月使用分 (2023年11~2024年5月検針分) |

3.50円引き /kWh |

| 2024年5月使用分 (2024年6月検針分) |

1.80円引き /kWh |

| 2024年8~9月使用分 (2024年9~10月検針分) |

4.00円引き /kWh |

| 2024年10月使用分 (2024年11月検針分) |

2.50円引き /kWh |

| 2025年1~2月使用分 (2025年2~3月検針分) |

2.50円引き /kWh |

| 2025年3月使用分 (2024年4月検針分) |

1.30円引き /kWh |

| 2025年7・9月使用分 (2025年8・10月検針分) |

2.00円引き /kWh |

| 2025年8月使用分 (2025年9月検針分) |

2.40円引き /kWh |

| 2026年1~2月使用分 (2026年2~3月検針分) |

4.50円引き /kWh |

| 2026年3月使用分 (2026年4月検針分) |

1.50円引き /kWh |

▶補助金による値引額を詳しく確認 閉じる

![四国電力エリアの安いおすすめ電力会社ランキング💡【[current-date:jp_month]最新の電気料金比較】おすすめオール電化プランもご紹介!](https://selectra.jp/sites/selectra.jp/files/styles/article_card__xs__1x/public/images/shikoku-osusume-202412.png.jpeg?itok=dv3Lr8oL)

![愛媛県のおすすめ電力会社ランキング💡電気代が安いお得な新電力【[current-date:jp_year_month]最新】](https://selectra.jp/sites/selectra.jp/files/styles/article_card__xs__1x/public/images/ehime_hero.png.jpeg?itok=mTFWD5Z0)

![京都の電気契約におすすめの電力会社💡一人暮らし・ガスセット・オール電化【[current-date:jp_year_month]の料金比較ランキング】](https://selectra.jp/sites/selectra.jp/files/styles/article_card__xs__1x/public/images/kyoto-osusume-202508.png.jpeg?itok=R7NyyNk-)

![兵庫県の電力会社:電気&電気ガスセットおすすめランキング💡【[current-date:jp_year_month]最新の料金比較】](https://selectra.jp/sites/selectra.jp/files/styles/article_card__xs__1x/public/images/hyogo-osusume-202508_0.png.jpeg?itok=0Ie6G8mu)

![奈良県で電気契約におすすめの電力会社💡一人暮らし・ガスセット・オール電化【[current-date:jp_year_month]の料金比較ランキング】](https://selectra.jp/sites/selectra.jp/files/styles/article_card__xs__1x/public/images/nara-osusume-202508.png.jpeg?itok=4IMnff0j)

![【[current-date:jp_year]最新】和歌山県で電気契約におすすめの電力会社はここ!電気代が安いランキングも掲載](https://selectra.jp/sites/selectra.jp/files/styles/article_card__xs__1x/public/images/wakayama-osusume-202508.png.jpeg?itok=R99WMv67)