エネルギー自給率とは?日本と世界の自給率を比較

エネルギー自給率とは何でしょうか。また、どのように計算され、どのような重要性があるのでしょう。ほとんどのエネルギー源を海外からの輸入に頼っている日本におけるエネルギー自給率の推移、現在の状況、今後の課題を検討してみます。

- エネルギー自給率とは、生活や経済活動に必要な一次エネルギーのうち、自国内で確保できる比率です。

- 国内の天然資源が乏しい日本では、エネルギー自給率を上げていくことが課題となっています。

エネルギー自給率とは?

エネルギー自給率とは、生活や経済活動に必要な一次エネルギーのうち、自国内で確保できる比率を指します。

天然資源に乏しい日本では、ほとんどのエネルギー源を海外からの輸入に頼っているため、輸入国でエネルギー供給上の何らかの問題が発生した場合、自国のみで自律的に資源を確保することが不可能です。

らくらく窓口なら電気代平均6%削減、最短5分で最適プランが見つかります。

電話で相談する(050-3668-6851)

▷らくらく窓口の営業時間・ご利用方法についてはこちら

エネルギー自給率は、以下の様な計算で算出されます。

エネルギー自給率の算出法 エネルギー自給率(%)=国内産出/一次エネルギー供給 × 100

「一次エネルギー供給」とは、生産された各種エネルギーが生産されてから、電気や石油製品等に形をかえる発電・転換部門(発電所、石油精製工場等)を経て、実際に私たちエネルギー消費者に使用されるまでの間に必要となった、発電・転換部門で生じるロスまでを含めた全てのエネルギー量を指します。具体的には、石油、天然ガス、LPガス、石炭、原子力、太陽光、風力といった一次エネルギーの全量です。

このため、天然資源を多く保有する国ほどエネルギー自給率が高く、日本のように資源が乏しい上、産業の発達した国では、低くなる傾向にあります。

日本のエネルギー自給率の推移

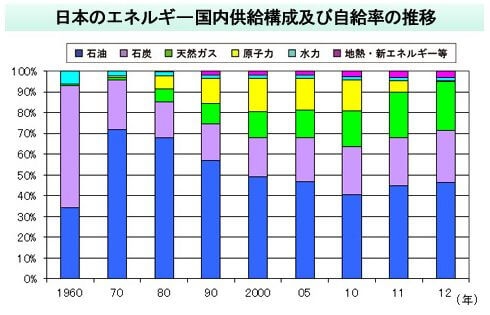

日本では高度経済成長期にエネルギーの需要量が増大するなか、石炭から石油への燃料転換が進みました。しかし、オイルショックによって石油依存率を低減する必要が出てきたため、1970年代以降はエネルギー源の多様化が図られ、液化天然ガス(LNG)の導入が推進されました。

しかしLNGもまた、石油同様、そのほぼ全量は海外からの輸入に頼っています。このため、石炭や水力などの国内の天然資源を主としていた1960年には58%以上あった我が国のエネルギー自給率は、石炭に代わる石油やLNGの輸入量が増大するにつれて下降の一途をたどることになりました。

さらに2011年の東日本大震災によって、同じく1970年代後半から石油に変わるエネルギー源として導入されていた原子力発電も、大幅に減少することになります。かくして、2013年(推計値)現在の日本のエネルギー自給率は、わずか5.5%(原子力を含むと6%)という非常に低いレベルにまで落ち込むことになりました。

らくらく窓口なら電気代平均6%削減、最短5分で最適プランが見つかります。

電話で相談する(050-3668-6851)

▷らくらく窓口の営業時間・ご利用方法についてはこちら

| 年 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| エネルギー 自給率 |

58.1% | 14.9% | 6.3% | 5.1% | 4.2% | 4.1% | 4.4% | 5.4% | 5.4% | 5.5% |

| (原子力を 含む場合) |

58.1% | 15.3% | 12.6% | 17.1% | 20.4% | 19.3% | 19.9% | 11.1% | 6.3% | 6.0% |

※ 資源エネルギー庁のエネルギー白書2015の数値による。

国内で自給されているわずかながらのエネルギー源の構成を見てみましょう。1960年レベルの10分の1レベルにまで大きく後退した我が国のエネルギー自給率ですが、その構成エネルギー源の割合を見ると、石炭と水力の後退が著しいことが分かります。もちろん、この間、日本のエネルギー需要は大幅に増大したことも考慮する必要があるでしょう。

その一方で、地熱・新エネルギー等は、まだ非常にわずかとはいえ、コンスタントに増えつつあることが分かります。新エネルギーの普及拡大は、天然資源の貧しい日本にとってぜひとも必要とされています。

(「エネルギー白書2014」より転載)

らくらく窓口なら電気代平均6%削減、最短5分で最適プランが見つかります。

電話で相談する(050-3668-6851)

▷らくらく窓口の営業時間・ご利用方法についてはこちら

世界的に見た日本のエネルギー自給率

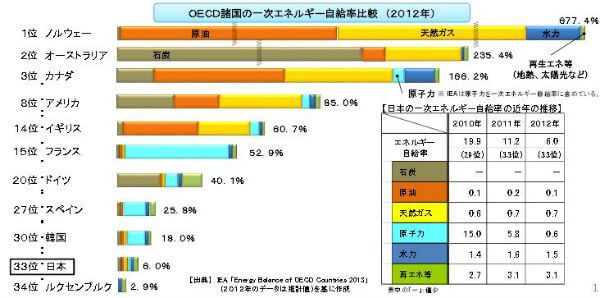

2013年の日本のエネルギー自給率は5.5%(原子力を含むと6.0%)でしたが、これは世界的に見ても最も低いレベルの自給率です。経済協力開発機構(OECD)諸国34カ国中では33位(2012年)と、ルクセンブルグに次ぐ低水準となっています。

(「平成25年度エネルギー白書 概要」から転載。)

この僅かながら自給している一次エネルギーの内訳は以下の様になってます。

| 年 | 2010 | 2011 | 2012 |

|---|---|---|---|

| エネルギー自給率(カッコ内はOECD諸国内の順位) | 19.9%(29位) | 11.2%(33位) | 6.0%(33位) |

| 石炭 | - | - | - |

| 原油 | 0.1% | 0.2% | 0.1% |

| 天然ガス | 0.6% | 0.7% | 0.7% |

| 原子力 | 15.0% | 5.8% | 0.6% |

| 水力 | 1.4% | 1.6% | 1.5% |

| 再生可能エネルギーなど | 2.7% | 3.1% | 3.1% |

※ 国際エネルギー機関(IEA)によるEnergy Balance of OECD Countries 2013の数値による。

らくらく窓口なら電気代平均6%削減、最短5分で最適プランが見つかります。

電話で相談する(050-3668-6851)

▷らくらく窓口の営業時間・ご利用方法についてはこちら

エネルギー自給率向上のための課題

国内の天然資源が乏しい日本において、エネルギー自給率を上げていくことは難題と言えます。とはいえ、日本と同じように資源に恵まれていない国でも、独自の政策によってエネルギー自給率の向上を達成している国はあります。

フランスのように原子力開発などによって自給率向上を図っている国、石炭生産に加えて再生可能エネルギー率が際立って高いドイツなどがその例です。

東日本大震災を経験した日本が、フランスと同じ道を歩むことは厳しいと考えられますが、再生可能エネルギーの開発・発展は、今後の努力がいかに実っていくかが注視されます。

一方、米国はシェールオイル・シェールガスの増産によって近年自給率を改善しています。日本でシェール革命が起こる確立は極めて低いとしても、エネルギーの多様化の必要性や、コスト低減の可能性から、今後ますます注目されるエネルギー源であると思われます。

![関東・東京でおすすめの電力会社💡お得な電気・ガスセット・オール電化・一人暮らしのおすすめ【[current-date:jp_year_month]の料金比較ランキング】](https://selectra.jp/sites/selectra.jp/files/styles/article_card__xs__1x/public/images/kanto-osusume-202601.png.jpeg?itok=ZuI8_571)

![【[current-date:jp_year]最新】PinTでんきの評判【高い!】電気料金プラン・解約&契約方法・問い合わせ先を徹底解説](/themes/custom/agrippa/img/theme/default-img--sapphire-orange.svg)