プロパンガス(LPガス)の基本料金&最新相場はいくら?料金の計算方法&仕組み【徹底解説】

- この記事でわかること💡

- プロパンガス「基本料金」の相場

- プロパンガス「基本料金」の内訳・仕組み

- 【地域別】プロパンガス料金の相場

- 【地域別】プロパンガス料金の適正価格

- プロパンガスの料金体系と計算方法

- プロパンガス料金の節約方法・値上げ対策

「プロパンガス料金が高い」そう感じたことはありませんか?

実際に、プロパンガス(LPガス)の料金は、都市ガスに比べて約2倍も高いことがわかっています。

これは、プロパンガスの料金が「自由料金制」で、ガス会社・販売店が国の規制なしに自由に料金を設定できることが一因です。

特に、固定で毎月必ずかかる「基本料金」は、住んでいる地域と契約先のプロパンガス会社によって、1,000円以上の差がつくこともあります。

石油情報センターが隔月で発表している最新のプロパンガスの「基本料金」相場は、全国平均1,990円=約2,000円です。

しかし、プロパンガス料金は地域によって大きく異なるため、居住エリアの「基本料金」で比較する必要があります。

プロパンガスの「基本料金」相場はいくら?【地域別一覧表】

では、プロパンガスの「基本料金」は地域によってどのくらいの価格差があるのでしょうか?

プロパンガス「基本料金」の全国の「平均価格(=相場)」と「適正価格(=妥当な料金)」を確認してみましょう。

プロパンガスの「平均価格」と「適正価格」とは?

- 平均価格:石油情報センターが、全国のガス会社の小売価格を調査し、集計・公表している価格=相場

※平均価格は一般的に「割高」≠ 適正な供給価格ではない - 適正価格:プロパンガス料金消費者協会が全国のガス料金を調査・比較し、独自に設定した基準価格=各地域の相場や燃料コスト等を考慮した「適正な供給価格」

| 都道府県 | 平均価格 (税込) | 適正価格 (税込) |

|---|---|---|

| 北海道 | 2,240円 | 1,760円 |

| 青森県 | 2,135円 | 1,760円 |

| 岩手県 | 2,074円 | 1,760円 |

| 宮城県 | 1,954円 | 1,650円 |

| 秋田県 | 2,076円 | 1,760円 |

| 山形県 | 2,113円 | 1,760円 |

| 福島県 | 2,021円 | 1,650円 |

| 茨城県 | 1,849円 | 1,650円 |

| 栃木県 | 1,818円 | 1,650円 |

| 群馬県 | 1,914円 | 1,650円 |

| 埼玉県 | 1,907円 | 1,650円 |

| 千葉県 | 1,860円 | 1,650円 |

| 東京都 | 1,918円 | 1,650円 |

| 神奈川県 | 1,947円 | 1,650円 |

| 新潟県 | 2,136円 | 1,650円 |

| 長野県 | 1,915円 | 1,650円 |

| 山梨県 | 1,818円 | 1,650円 |

| 静岡県 | 1,925円 | 1,650円 |

| 愛知県 | 1,896円 | 1,650円 |

| 岐阜県 | 1,939円 | 1,650円 |

| 三重県 | 1,926円 | 1,650円 |

| 富山県 |

2,248円 一番高い |

1,760円 |

| 石川県 | 2,036円 | 1,760円 |

| 福井県 | 1,962円 | 1,760円 |

| 滋賀県 | 2,051円 | 1,980円 |

| 京都府 | 2,042円 | 1,980円 |

| 奈良県 | 1,906円 | 1,980円 |

| 大阪府 | 1,870円 | 1,980円 |

| 兵庫県 | 2,146円 | 1,980円 |

| 和歌山県 | 2,032円 | 1,980円 |

| 鳥取県 | 2,086円 | 1,760円 |

| 島根県 | 2,184円 | 1,760円 |

| 岡山県 | 2,070円 | 1,760円 |

| 広島県 | 2,017円 | 1,760円 |

| 山口県 | 2,176円 | 1,760円 |

| 徳島県 | 2,115円 | 1,760円 |

| 香川県 | 2,070円 | 1,760円 |

| 愛媛県 | 2,020円 | 1,760円 |

| 高知県 | 2,020円 | 1,760円 |

| 福岡県 | 2,044円 | 1,760円 |

| 佐賀県 | 2,136円 | 1,760円 |

| 長崎県 | 1,924円 | 1,760円 |

| 熊本県 | 1,854円 | 1,760円 |

| 大分県 | 1,913円 | 1,760円 |

| 宮崎県 | 1,955円 | 1,760円 |

| 鹿児島県 |

1,767円 一番安い |

1,760円 |

| 沖縄県 | 1,966円 | - |

※基本料金の「平均価格」は石油情報センター「液化石油ガス価格分布状況 2025年10月末時点」、基本料金の「適正価格」はプロパンガス料金消費者協会「LPガス適正価格早見表(2025年11月時点の情報)」を基にデータ化。

- プロパンガス「基本料金」が最も高い・安いのはどこ?

- 「平均価格」が最も高いのは、富山県で2,248円

- 「平均価格」が最も安いのは、鹿児島県で1,767円

- 「適正価格」が高い地方は、近畿地方で1,980円

- 「適正価格」が安い地方は、東北・関東・甲信越・東海地方で1,650円

上記から、同じプロパンガスでも都道府県によって「基本料金」だけで約500円の差額が出ていることがわかりますね。

また、妥当とされる「適正価格」が最も高い近畿地方でも「基本料金」が2,000円以下である点を踏まえると、プロパンガスの「基本料金」が2,000円以上の方は、割高なプロパンガスを契約している可能性が高いと考えられます。

なお、プロパンガスの「適正価格」から見た、地方別の「基本料金」目安は以下のとおりです。

- プロパンガスの適正な「基本料金」の目安

- 北海道・北東北・北陸・中国・四国・九州地方:1,800円前後

- 南東北・関東甲信越・東海地方:1,600~1700円

- 近畿地方・沖縄:2,000円前後

あなたのプロパンガスの「基本料金」は、上記の金額よりも高いでしょうか?安いでしょうか?

上記より高い場合は、今よりもガス代を節約できる可能性が非常に高いです。どのくらい安くできるか、一度「プロパンガス料金の自動診断」を行ってみることをおすすめします。

\ プロパンガス料金が相場より高いなら /

本記事では、都道府県別に最新のプロパンガスの「基本料金」+「従量料金」の料金相場を一覧化。プロパンガスの料金削減のために知っておくべきプロパンガス料金の仕組み&計算方法も、図表つきでやさしく解説しています。

併せて、現在のプロパンガス料金を大幅に削減するための効果的な対策もご紹介!

契約の切り替えで、ガス代を30%削減しよう【完全無料】

🎁今なら契約切り替えでQUOカード5,000円がもらえる!

- ガスのエキスパートが優良な販売店をご紹介

- 【月間平均利用者20万人の実績】利用者のガス代削減率は平均30%!

- Googleレビュー4.9の高評価◎(2025年9月時点)

・サービスご利用ガイド ・営業時間:月〜金 7時~21時、土日祝 7時~20時(年末年始除く)

【完全無料】契約の切り替えで

ガス代を30%削減しよう!

🎁今なら契約切替でQUOカード5,000円🎁

- エキスパートが優良な販売店をご紹介

- 【月間平均利用者20万人の実績】利用者のガス代削減率は平均30%!

- Googleレビュー4.9の高評価◎(2025年9月時点)

・サービスご利用ガイド

・営業時間:月〜金 7時~21時、土日祝 7時~20時(年末年始除く)

プロパンガスの「基本料金」とは?【内訳・仕組み】

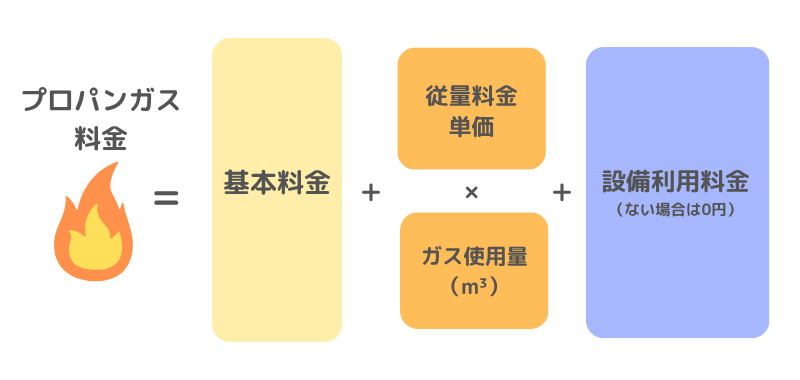

プロパンガス(LPガス)の料金は、一般的に「基本料金」+「従量料金」+「設備料金」の3つの料金で構成されています。

プロパンガスの「基本料金」とは、ガス使用量にかかわらず、契約者が毎月支払う固定料金のことです。

ガスを全く使わない月でも「基本料金」が必ず発生するのは、「基本料金」の中に、プロパンガスの供給設備を維持するために必要な固定コストが含まれているためです。

プロパンガスの「基本料金」には何が含まれている?

- ガス供給設備(ガスボンベ・メーター等)の維持費

- 配送・点検・検針等の人件費

- 保安・緊急対応の体制維持費

プロパンガス料金について正しく理解するには、「基本料金」だけでなくプロパンガス料金の仕組みと計算方法についても認識しておく必要があります。

プロパンガス料金はどうやって決められる?

プロパンガス(LPガス)は「自由料金制」のため、各プロパンガス会社・販売店が自由に価格を設定できます。

市場が自由化される前の電気や都市ガスとは異なり、価格を決めるのに国の審査や認可が不要なため、料金の値上げも自由に行えるのが特徴です。

スーパー等の商品と同様、プロパンガスも仕入れや供給にかかるコストがそれぞれの販売店によって異なります。

販売店は、このコストに各店舗の利益を考慮しながら、自由にガスの販売価格を決定しているわけです。

プロパンガスの料金体系&ガス代の計算方法

それでは、私たちが毎月支払っているプロパンガスの料金は、どのように計算・請求されているのでしょうか?

現在、多くの一般家庭向けプロパンガスの料金計算で採用されている料金体系は「三部料金制」です。

| ①基本料金 |

| ・ガスの使用量にかかわらず毎月固定でかかる定額料金 ・プロパンガス容器やガスメーター等の供給設備費、保安維持費、検針費等が含まれる |

| ②従量料金 |

| ・ガスの使用量に応じてかかる料金 ・1㎥あたりの従量単価が設定されており、従量単価に1ヶ月分のガス使用量をかけて総額が決まる ・原料費、配送費用、販売経費等が含まれる ・料金設定のタイプは「固定料金制」「スライド制」「原料費調整制度」の3種類 |

| ③設備料金 |

| ・消費設備(ガスの配管やガス器具等)の貸与がある場合にかかる費用 ・貸与がある場合、使用量にかかわらず毎月固定でかかる ・貸与がない場合は0円 |

| プロパンガス料金の計算方法 |

| ガス料金 = 基本料金 + 従量単価 × 1ヶ月あたりのガス使用量(+ 設備料金) |

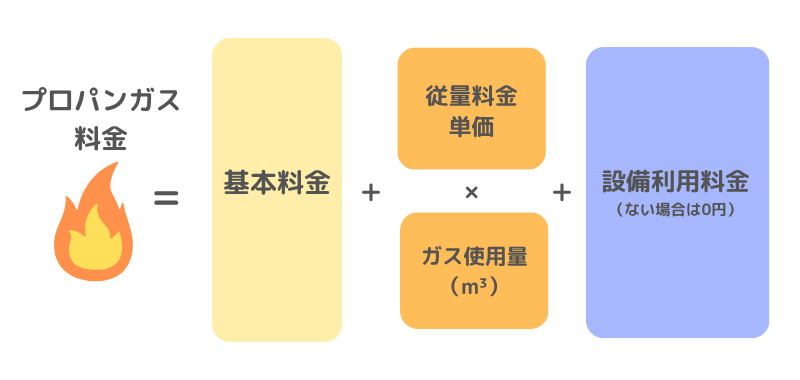

ご自宅のプロパンガスの請求書で、ぜひ「基本料金」「従量料金」単価を確認してみてください。

以前から「プロパンガス料金が高い」と感じている場合は、お住まいの地域の中でも必要以上に高いガス代を支払っているかもしれません。

ご自宅のプロパンガス料金が、正当な価格帯かどうか、一度「プロパンガス料金の自動診断」で確認してみることをおすすめします。

\ 都道府県&使用量だけですぐ結果がわかる! /

プロパンガス料金の計算方法

では、あなたのガス代が毎月どのように計算されているのか、実際にプロパンガスの料金を計算してみましょう。

プロパンガス料金=基本料金+(従量単価 × ガス使用量)+設備使用料金

| 基本料金(円/月) | 2,000円 |

|---|---|

| 従量料金(円/㎥) | 550円 |

| 設備使用料金(円/月) | 600円 |

| 🔥1ヶ月10㎥使用した場合 | 2,000円+(550円×10㎥)+600円=8,100円 |

契約の切り替えで、ガス代を30%削減しよう【完全無料】

🎁今なら契約切り替えでQUOカード5,000円がもらえる!

- ガスのエキスパートが優良な販売店をご紹介

- 【月間平均利用者20万人の実績】利用者のガス代削減率は平均30%!

- Googleレビュー4.9の高評価◎(2025年9月時点)

・サービスご利用ガイド ・営業時間:月〜金 7時~21時、土日祝 7時~20時(年末年始除く)

【完全無料】契約の切り替えで

ガス代を30%削減しよう!

🎁今なら契約切替でQUOカード5,000円🎁

- エキスパートが優良な販売店をご紹介

- 【月間平均利用者20万人の実績】利用者のガス代削減率は平均30%!

- Googleレビュー4.9の高評価◎(2025年9月時点)

・サービスご利用ガイド

・営業時間:月〜金 7時~21時、土日祝 7時~20時(年末年始除く)

ガス代のカギを握る💡プロパンガス「従量料金」の仕組み

プロパンガス(LPガス)料金では、毎月固定でかかる「基本料金」の安さも大事ですが、ガス代を安くしたいなら「従量料金」の単価と設定方法に注意することが非常に重要です。

プロパンガスの「従量料金」は、使用量に応じてガス使用1㎥につき単価が設定されており、この単価の決定方法には、以下の3つの種類があります。

以下で、それぞれの料金システムについて詳しく解説します。

「固定料金制」の仕組み

「固定料金制」とは、「従量料金」単価が一定期間ずっと同じ金額=固定料金ということです。

ガスの使用量にかかわらず常に同じ単価が適用されるため、ガス代の管理がしやすいのが特徴です。

▶「固定料金制」のプロパンガス料金の請求書

「スライド制」の仕組み

「スライド制」とは、「従量料金」単価が使用量に応じて変化する料金システムです。

通常、ガスの使用量が増えるごとに単価が安くなるため、一人暮らしなどガス使用量が少ない世帯よりも、ガスをたくさん使う家庭にお得な仕組みとなっています。

| ガス使用量 | 「従量料金」単価(円/㎥) |

|---|---|

| 0~5㎥ | 575円 |

| 6~10㎥ | 550円 |

| 11~15㎥ | 525円 |

| 15~20㎥ | 500円 |

▶例えば、上表の単価を用いて、1ヶ月あたり12㎥のガスを使用した場合の「従量料金」は、以下のように計算されます。

- スライド制「従量料金」の計算

- ガス使用量12㎥の場合の「従量料金」計算式🔥=575円×5㎥+550円×5㎥+525円×2㎥=6,675円

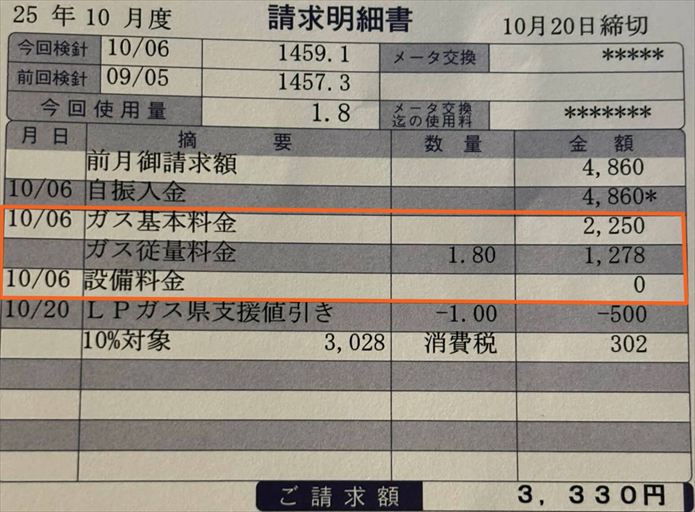

「原料費調整制度」の仕組み

「原料費調整制度」とは、プロパンガスの原料価格の変動を「従量料金」の単価にコンスタントに反映させる料金システムです。

この場合、「従量料金」単価が原料価格の変動に伴って毎月変動します。原料価格が高くなれば「従量料金」の単価も高く、逆に低くなれば単価も安くなります。

「原料費調整制度」を採用していないプロパンガス販売店では、原料価格の高騰を理由に「従量料金」単価を値上げし、原料価格が下がっても値下げはせずに高い料金を維持、というケースも少なくありません。

一方、「原料費調整制度」では、原料価格の変動が増加時だけでなく減少時も「従量料金」に反映されるため、料金の内訳が明確で安心です。

なお、「原料費調整制度」は、以下の請求書のように「固定料金制」や「スライド制」と組み合わされて採用されることも多いです。

▶「スライド制」×「原料費調整制度」のプロパンガス料金の請求書

プロパンガス「基本料金」「従量料金」の相場は?

プロパンガス(LPガス)料金の仕組み&計算方法がわかったところで、プロパンガスの「基本料金」「従量料金」の相場を確認してみましょう。

以下に、全国のプロパンガス会社・販売店への聞き取り調査に基づいて作成されるプロパンガスの小売価格の相場(平均料金)を地方・都道府県別にリスト化しました。

お住まいの都道府県の相場とご自宅のプロパンガス料金を比較してみてください。

【都道府県別】プロパンガスの平均料金(税込)

▶北海道エリア

| 基本料金 | 基本料金+従量料金 (カッコ内は従量単価) |

|||

|---|---|---|---|---|

| 5㎥ | 10㎥ | 20㎥ | ||

| 北海道 | 2,240円 | 6,893円 (931円) |

11,309円 (907円) |

19,663円 (871円) |

※出典:一般財団法人日本エネルギー経済研究所 石油情報センター「液化石油ガス価格分布状況(2025年10月末)」

※カッコ内は従量単価(1㎥使用あたりの従量料金)の平均価格

▶東北エリア

| 基本料金 | 基本料金+従量料金 (カッコ内は従量単価) |

|||

|---|---|---|---|---|

| 5㎥ | 10㎥ | 20㎥ | ||

| 青森県 | 2,135円 | 6,506円 (874円) |

10,935円 (880円) |

19,404円 (863円) |

| 岩手県 | 2,074円 | 6,220円 (829円) |

10,414円 (834円) |

18,295円 (811円) |

| 宮城県 | 1,954円 | 5,618円 (733円) |

9,252円 (730円) |

16,077円 (706円) |

| 秋田県 | 2,076円 | 6,187円 (822円) |

10,241円 (817円) |

17,885円 (790円) |

| 山形県 | 2,113円 | 6,220円 (821円) |

10,440円 (833円) |

18,447円 (817円) |

| 福島県 | 2,021円 | 5,863円 (768円) |

9,630円 (761円) |

16,872円 (743円) |

※出典:一般財団法人日本エネルギー経済研究所 石油情報センター「液化石油ガス価格分布状況(2025年10月末)」

※カッコ内は従量単価(1㎥使用あたりの従量料金)の平均価格

▶関東エリア

| 基本料金 | 基本料金+従量料金 (カッコ内は従量単価) |

|||

|---|---|---|---|---|

| 5㎥ | 10㎥ | 20㎥ | ||

| 茨城県 | 1,849円 | 5,219円 (674円) |

8,508円 (666円) |

14,827円 (649円) |

| 栃木県 | 1,818円 | 5,183円 (673円) |

8,475円 (666円) |

14,727円 (645円) |

| 群馬県 | 1,914円 | 5,190円 (655円) |

8,377円 (646円) |

14,528円 (631円) |

| 埼玉県 | 1,907円 | 5,207円 (660円) |

8,437円 (653円) |

14,782円 (644円) |

| 千葉県 | 1,860円 | 5,041円 (636円) |

8,209円 (635円) |

14,333円 (624円) |

| 東京都 | 1,918円 | 5,181円 (653円) |

8,391円 (647円) |

14,734円 (641円) |

| 神奈川県 | 1,947円 | 5,298円 (670円) |

8,625円 (668円) |

15,196円 (662円) |

※出典:一般財団法人日本エネルギー経済研究所 石油情報センター「液化石油ガス価格分布状況(2025年10月末)」

※カッコ内は従量単価(1㎥使用あたりの従量料金)の平均価格

▶甲信越エリア

| 基本料金 | 基本料金+従量料金 (カッコ内は従量単価) |

|||

|---|---|---|---|---|

| 5㎥ | 10㎥ | 20㎥ | ||

| 新潟県 | 2,136円 | 5,881円 (749円) |

9,552円 (742円) |

16,593円 (723円) |

| 長野県 | 1,915円 | 5,577円 (732円) |

9,127円 (721円) |

15,865円 (698円) |

| 山梨県 | 1,818円 | 5,228円 (682円) |

8,537円 (672円) |

14,992円 (659円) |

※出典:一般財団法人日本エネルギー経済研究所 石油情報センター「液化石油ガス価格分布状況(2025年10月末)」

※カッコ内は従量単価(1㎥使用あたりの従量料金)の平均価格

▶東海エリア

| 基本料金 | 基本料金+従量料金 (カッコ内は従量単価) |

|||

|---|---|---|---|---|

| 5㎥ | 10㎥ | 20㎥ | ||

| 静岡県 | 1,925円 | 5,466円 (708円) |

8,911円 (699円) |

15,409円 (674円) |

| 愛知県 | 1,896円 | 5,429円 (707円) |

8,742円 (685円) |

15,057円 (658円) |

| 岐阜県 | 1,939円 | 5,538円 (720円) |

9,021円 (708円) |

15,744円 (690円) |

| 三重県 | 1,926円 | 5,470円 (709円) |

8,795円 (687円) |

15,119円 (660円) |

※出典:一般財団法人日本エネルギー経済研究所 石油情報センター「液化石油ガス価格分布状況(2025年10月末)」

※カッコ内は従量単価(1㎥使用あたりの従量料金)の平均価格

▶北陸エリア

| 基本料金 | 基本料金+従量料金 (カッコ内は従量単価) |

|||

|---|---|---|---|---|

| 5㎥ | 10㎥ | 20㎥ | ||

| 富山県 | 2,248円 | 6,144円 (779円) |

9,896円 (765円) |

16,947円 (735円) |

| 石川県 | 2,036円 | 5,878円 (768円) |

9,618円 (758円) |

16,658円 (731円) |

| 福井県 | 1,962円 | 5,774円 (762円) |

9,451円 (749円) |

16,314円 (718円) |

※出典:一般財団法人日本エネルギー経済研究所 石油情報センター「液化石油ガス価格分布状況(2025年10月末)」

※カッコ内は従量単価(1㎥使用あたりの従量料金)の平均価格

▶近畿エリア

| 基本料金 | 基本料金+従量料金 (カッコ内は従量単価) |

|||

|---|---|---|---|---|

| 5㎥ | 10㎥ | 20㎥ | ||

| 滋賀県 | 2,051円 | 5,504円 (691円) |

8,821円 (677円) |

15,106円 (653円) |

| 京都府 | 2,042円 | 5,531円 (698円) |

8,944円 (690円) |

15,458円 (671円) |

| 奈良県 | 1,906円 | 5,155円 (650円) |

8,328円 (642円) |

14,380円 (624円) |

| 大阪府 | 1,870円 | 5,180円 (662円) |

8,374円 (650円) |

14,597円 (636円) |

| 兵庫県 | 2,146円 | 5,780円 (727円) |

9,323円 (718円) |

15,787円 (682円) |

| 和歌山県 | 2,032円 | 5,345円 (663円) |

8,491円 (646円) |

14,443円 (621円) |

※出典:一般財団法人日本エネルギー経済研究所 石油情報センター「液化石油ガス価格分布状況(2025年10月末)」

※カッコ内は従量単価(1㎥使用あたりの従量料金)の平均価格

▶中国エリア

| 基本料金 | 基本料金+従量料金 (カッコ内は従量単価) |

|||

|---|---|---|---|---|

| 5㎥ | 10㎥ | 20㎥ | ||

| 鳥取県 | 2,086円 | 6,106円 (804円) |

9,991円 (791円) |

17,401円 (766円) |

| 島根県 | 2,184円 | 6,293円 (822円) |

10,271円 (809円) |

17,932円 (787円) |

| 岡山県 | 2,070円 | 5,808円 (748円) |

9,495円 (743円) |

16,242円 (709円) |

| 広島県 | 2,017円 | 5,833円 (763円) |

9,164円 (715円) |

15,553円 (677円) |

| 山口県 | 2,176円 | 6,182円 (801円) |

9,967円 (779円) |

17,014円 (742円) |

※出典:一般財団法人日本エネルギー経済研究所 石油情報センター「液化石油ガス価格分布状況(2025年10月末)」

※カッコ内は従量単価(1㎥使用あたりの従量料金)の平均価格

▶四国エリア

| 基本料金 | 基本料金+従量料金 (カッコ内は従量単価) |

|||

|---|---|---|---|---|

| 5㎥ | 10㎥ | 20㎥ | ||

| 徳島県 | 2,115円 | 5,545円 (686円) |

8,899円 (678円) |

15,212円 (655円) |

| 香川県 | 2,070円 | 5,673円 (721円) |

9,182円 (711円) |

15,954円 (694円) |

| 愛媛県 | 2,020円 | 5,592円 (714円) |

9,060円 (704円) |

15,566円 (677円) |

| 高知県 | 2,020円 | 5,415円 (679円) |

8,633円 (661円) |

14,649円 (631円) |

※出典:一般財団法人日本エネルギー経済研究所 石油情報センター「液化石油ガス価格分布状況(2025年10月末)」

※カッコ内は従量単価(1㎥使用あたりの従量料金)の平均価格

▶九州エリア

| 基本料金 | 基本料金+従量料金 (カッコ内は従量単価) |

|||

|---|---|---|---|---|

| 5㎥ | 10㎥ | 20㎥ | ||

| 福岡県 | 2,044円 | 5,598円 (711円) |

8,942円 (690円) |

15,079円 (652円) |

| 佐賀県 | 2,136円 | 6,054円 (784円) |

9,752円 (762円) |

16,379円 (712円) |

| 長崎県 | 1,924円 | 5,669円 (749円) |

9,255円 (733円) |

16,022円 (705円) |

| 熊本県 | 1,854円 | 5,481円 (725円) |

8,873円 (702円) |

15,004円 (658円) |

| 大分県 | 1,913円 | 5,434円 (704円) |

9,003円 (709円) |

15,486円 (679円) |

| 宮崎県 | 1,955円 | 5,601円 (729円) |

9,084円 (713円) |

15,778円 (691円) |

| 鹿児島県 | 1,767円 | 5,520円 (751円) |

9,058円 (729円) |

15,552円 (689円) |

※出典:一般財団法人日本エネルギー経済研究所 石油情報センター「液化石油ガス価格分布状況(2025年10月末)」

※カッコ内は従量単価(1㎥使用あたりの従量料金)の平均価格

▶沖縄エリア

| 基本料金 | 基本料金+従量料金 (カッコ内は従量単価) |

|||

|---|---|---|---|---|

| 5㎥ | 10㎥ | 20㎥ | ||

| 沖縄県 | 1,966円 | 5,697円 (746円) |

9,346円 (738円) |

16,238円 (714円) |

※出典:一般財団法人日本エネルギー経済研究所 石油情報センター「液化石油ガス価格分布状況(2025年10月末)」

※カッコ内は従量単価(1㎥使用あたりの従量料金)の平均価格

- プロパンガス「基本料金」「従量料金」が最も高い・安い県は?

- 「基本料金」が最も高いのは、富山県で2,248円

- 「基本料金」が最も安いのは、鹿児島県で1,767円

- 「従量料金」が最も高いのは、北海道で 929円

- 「従量料金」が最も安いのは、千葉県で655円

プロパンガス料金の相場(平均料金)とご自宅のプロパンガス料金を比較して、「同じくらい」「うちの方が安かった」と安心した方もいるかもしれません。

しかし、ここで注意したいのが、プロパンガスの相場である平均料金は一般的に「割高」で「適正な供給価格」ではないということです。

プロパンガスの「平均料金」はなぜ高い?地域差がある理由は?

実は、プロパンガスの平均料金(相場)は「適正な供給価格」から見ると、かなり高めに設定されています。

また、都道府県別のプロパンガス料金相場を見てもわかるとおり、プロパンガスの「基本料金」「従量料金」ともに、地域の価格差が大きいことも特徴的です。

これらは、主に以下の3つの理由が原因です。

プロパンガスの「平均料金」が高い理由&地域の価格差の原因

- プロパンガス業界の複雑な構造と悪習:流通ルートが多段階で小規模事業者が大半を占めるため、地域内での価格競争が起きにくく、談合状態で料金が高止まりしやすい。

- 地域ごとのコスト差:郊外や山間部では配送に手間と費用がかかり「基本料金」が高くなりやすい。また、暖房に灯油を使う地域ではプロパンガスの使用量が少なく、1件あたりの利益を補うため単価が高めに設定されやすい。

- 事業者の質による影響:零細業者が多い環境では一部に悪質な業者も存在し、競争が乏しい地域では不当に高い価格が維持されるケースがある。

上記の要因が組み合わさることで、プロパンガス料金は割高となり、地域によって料金に差が生じているのです。

【都道府県別】プロパンガスの適正価格はいくら?

では、プロパンガスの「適正な供給価格」とは、どのくらいなのでしょうか。

都道府県別にプロパンガスの「適正価格」を地方・都道府県別にリスト化しました。

【都道府県別】プロパンガスの適正価格(税込)

▶北海道エリア

| 基本料金 | 従量料金 | 5㎥使用した場合 | 10㎥使用した場合 | |

|---|---|---|---|---|

| 北海道 | 1,760円~ | 418円~ | 3,850円~ | 5,940円~ |

(2025年11月現在)

▶東北エリア

| 基本料金 | 従量料金 | 5㎥使用した場合 | 10㎥使用した場合 | |

|---|---|---|---|---|

| 青森県 | 1,760円~ | 462円~ | 4,070円~ | 6,380円~ |

| 岩手県 | 1,760円~ | 418円~ | 3,850円~ | 5,940円~ |

| 宮城県 | 1,650円~ | 352円~ | 3,410円~ | 5,170円~ |

| 秋田県 | 1,760円~ | 418円~ | 3,850円~ | 5,940円~ |

| 山形県 | 1,760円~ | 385円~ | 3,685円~ | 5,610円~ |

| 福島県 | 1,650円~ | 341円~ | 3,355円~ | 5,060円~ |

(2025年11月現在)

▶関東エリア

| 基本料金 | 従量料金 | 5㎥使用した場合 | 10㎥使用した場合 | |

|---|---|---|---|---|

| 東京都 | 1,650円~ | 308円~ | 3,190円~ | 4,730円~ |

| 神奈川県 | 1,650円~ | 308円~ | 3,190円~ | 4,730円~ |

| 埼玉県 | 1,650円~ | 308円~ | 3,190円~ | 4,730円~ |

| 千葉県 | 1,650円~ | 308円~ | 3,190円~ | 4,730円~ |

| 栃木県 | 1,650円~ | 308円~ | 3,190円~ | 4,730円~ |

| 群馬県 | 1,650円~ | 308円~ | 3,190円~ | 4,730円~ |

| 茨城県 | 1,650円~ | 308円~ | 3,190円~ | 4,730円~ |

(2025年11月現在)

▶甲信越エリア

| 基本料金 | 従量料金 | 5㎥使用した場合 | 10㎥使用した場合 | |

|---|---|---|---|---|

| 山梨県 | 1,650円~ | 308円~ | 3,190円~ | 4,730円~ |

| 長野県 | 1,650円~ | 374円~ | 3,520円~ | 5,390円~ |

| 新潟県 | 1,650円~ | 451円~ | 3,905円~ | 6,160円~ |

(2025年11月現在)

▶東海エリア

| 基本料金 | 従量料金 | 5㎥使用した場合 | 10㎥使用した場合 | |

|---|---|---|---|---|

| 愛知県 | 1,650円~ | 330円~ | 3,300円~ | 4,950円~ |

| 岐阜県 | 1,650円~ | 330円~ | 3,300円~ | 4,950円~ |

| 三重県 | 1,650円~ | 352円~ | 3,410円~ | 5,170円~ |

| 静岡県 | 1,650円~ | 330円~ | 3,300円~ | 4,950円~ |

(2025年11月現在)

▶北陸エリア

| 基本料金 | 従量料金 | 5㎥使用した場合 | 10㎥使用した場合 | |

|---|---|---|---|---|

| 富山県 | 1,760円~ | 495円~ | 4,235円~ | 6,710円~ |

| 石川県 | 1,760円~ | 440円~ | 3,960円~ | 6,160円~ |

| 福井県 | 1,760円~ | 495円~ | 4,235円~ | 6,710円~ |

(2025年11月現在)

▶近畿エリア

| 基本料金 | 従量料金 | 5㎥使用した場合 | 10㎥使用した場合 | |

|---|---|---|---|---|

| 滋賀県 | 1,980円~ | 385円~ | 3,905円~ | 5,830円~ |

| 京都府 | 1,980円~ | 385円~ | 3,905円~ | 5,830円~ |

| 奈良県 | 1,980円~ | 385円~ | 3,905円~ | 5,830円~ |

| 大阪府 | 1,980円~ | 385円~ | 3,905円~ | 5,830円~ |

| 兵庫県 | 1,980円~ | 462円~ | 4,290円~ | 6,600円~ |

| 和歌山県 | 1,980円~ | 462円~ | 4,290円~ | 6,600円~ |

(2025年11月現在)

▶中国エリア

| 基本料金 | 従量料金 | 5㎥使用した場合 | 10㎥使用した場合 | |

|---|---|---|---|---|

| 鳥取県 | 1,760円~ | 451円~ | 4,015円~ | 6,270円~ |

| 島根県 | 1,760円~ | 451円~ | 4,015円~ | 6,270円~ |

| 岡山県 | 1,760円~ | 418円~ | 3,850円~ | 5,940円~ |

| 広島県 | 1,760円~ | 418円~ | 3,850円~ | 5,940円~ |

| 山口県 | 1,760円~ | 451円~ | 4,015円~ | 6,270円~ |

(2025年11月現在)

▶四国エリア

| 基本料金 | 従量料金 | 5㎥使用した場合 | 10㎥使用した場合 | |

|---|---|---|---|---|

| 徳島県 | 1,760円~ | 396円~ | 3,740円~ | 5,720円~ |

| 香川県 | 1,760円~ | 418円~ | 3,850円~ | 5,940円~ |

| 愛媛県 | 1,760円~ | 418円~ | 3,850円~ | 5,940円~ |

| 高知県 | 1,760円~ | 418円~ | 3,850円~ | 5,940円~ |

(2025年11月現在)

▶九州エリア

| 基本料金 | 従量料金 | 5㎥使用した場合 | 10㎥使用した場合 | |

|---|---|---|---|---|

| 福岡県 | 1,760円~ | 418円~ | 3,850円~ | 5,940円~ |

| 佐賀県 | 1,760円~ | 418円~ | 3,850円~ | 5,940円~ |

| 長崎県 | 1,760円~ | 418円~ | 3,850円~ | 5,940円~ |

| 熊本県 | 1,760円~ | 451円~ | 4,015円~ | 6,270円~ |

| 大分県 | 1,760円~ | 451円~ | 4,015円~ | 6,270円~ |

| 宮崎県 | 1,760円~ | 451円~ | 4,015円~ | 6,270円~ |

| 鹿児島県 | 1,760円~ | 451円~ | 4,015円~ | 6,270円~ |

(2025年11月現在)

プロパンガス料金の節約方法・値上げ対策

あなたのプロパンガス料金は「適正価格」でしたか?

もし、ご自宅のプロパンガス料金が居住エリアの「平均価格」や「適正価格」よりも高い場合は、ガス代を節約できる可能性が大きいです。

プロパンガス料金の削減に最も簡単&効果的な方法は、「プロパンガス会社の乗り換え」です。

以下のいずれかに該当する方は、プロパンガスの「基本料金」と「従量料金」が今よりも安いガス会社・販売店に契約を切り替えることで、プロパンガス料金の大幅削減が見込めます。

- プロパンガス会社を選べる方

- 一戸建て(持ち家)の方

- 美容院や飲食店など持ち店舗の経営者

- 賃貸・集合住宅のオーナー(大家さん、管理会社等)

▶借家・賃貸住宅にお住まいの場合

一戸建てでも借家住まいの方、賃貸アパート・マンションに入居中の方は、ご自身の意思でプロパンガス会社を乗り換えることはできません。

賃貸住宅でプロパンガスの契約切り替えが自由にできるのは、建物のオーナーや管理会社です。

現在のプロパンガス料金が相場よりも高すぎたり、おかしいと不満・疑問に思う場合は、大家さん・管理会社に相談・交渉してみましょう。交渉次第ではガス会社を変えてもらえる場合もあります。

プロパンガスの契約切り替え方法

プロパンガスの契約切り替えで真っ先にすることは、「お住まいの地域で今よりも安いプロパンガス料金を提供しているガス会社探し」です。

自分で居住エリアのプロパンガス会社・販売店をリストアップして、各会社のガス料金を比較する方法もありますが、最もおすすめな方法は、プロパンガスのエキスパートによるプロパンガスの無料切替相談サービスの活用です。

【利用者平均30%ガス代削減の実績🔥】無料の切替相談がおすすめ!

プロパンガスの無料切替相談サービスでは、10万世帯以上の利用実績があるプロパンガスのエキスパートが、あなたの代わりに「適正価格」でプロパンガスを供給してくれるガス会社・販売店を見つけて紹介してくれます。

契約は義務ではないため、プロパンガス料金の見積もり相談のみでもOK。

もし、ガス料金に納得して契約に進む場合は、契約後の不当な値上げを防ぐ「ガス料金見守り保証」も無料で付いてくるため、契約後もずっと安心です。

💛「ガス料金見守り保証」とは?

- 紹介先のガス会社が万一不透明な値上げをした場合、値上げ前のプロパンガス料金に戻すよう交渉し、常に「適正価格」で契約継続できるようにする無料のサービス

相談料や手数料なども一切無料。今よりも安くて優良なプロパンガス会社が簡単に見つかります。

プロパンガス料金に関するご相談は、下記の無料相談フォーム、もしくは📞0120-978-890(7時~20時、年末年始を除く)にて受け付けています。

\ ずっと「適正価格」で契約できる! /

契約したいプロパンガス会社が決まったら、料金やサービス内容を改めて確認し、実際の契約手続きに進みます。

プロパンガスの料金・計算方法【よくある質問】

プロパンガスの料金・計算方法に関するQ&A

プロパンガスの「基本料金」相場はいくら?

2月最新のプロパンガス「基本料金」の相場は、全国平均1,990円=約2,000円です。

しかし、プロパンガスの「基本料金」相場は、地域によって価格差があるため、お住まいの地域の平均料金を参照する必要があります。

また、プロパンガス料金の相場は、様々なコストを考慮しても「適正な供給価格」よりも割高に設定されている点に注意しましょう。

そのため、「平均価格(=相場)」と「適正価格(=妥当な料金)」の両方をチェックして、ご自宅のプロパンガス料金が適正価格に近い料金になっているか確認することをおすすめします。

プロパンガスの「基本料金」の内訳は?

プロパンガス料金は、一般的に「基本料金」+「従量料金」+「設備料金」の3つの料金で構成されています。

プロパンガスの「基本料金」とは、ガス使用量にかかわらず、契約者が毎月支払う固定料金を指し、以下の費用を含みます。

プロパンガスの「基本料金」の内訳

- ガス供給設備(ガスボンベ・メーター等)の維持費

- 配送・点検・検針等の人件費

- 保安・緊急対応の体制維持費

プロパンガスの料金構成は?

現在、一般家庭向けプロパンガスの多くで採用されている料金体系は「三部料金制」で、以下の3つの料金から構成されています。

プロパンガス料金の計算方法は?

プロパンガス料金を今よりも安くするには?値上げ対策はある?

プロパンガス料金の節約に最も簡単&効果的な方法は、「プロパンガス会社の乗り換え」です。

プロパンガスの「基本料金」と「従量料金」の単価が今よりも安いガス会社・販売店に契約を切り替えることで、プロパンガス料金の大幅削減が見込めます。

プロパンガスの契約切り替えには、自分で居住エリアのプロパンガス会社・販売店をリストアップして、各社のガス料金を比較する方法もありますが、最もおすすめな方法は、プロパンガスのエキスパートによるプロパンガスの無料切替相談サービスの活用です。

平均30%のガス代削減実績がある このサービスを利用することで、契約後の不透明な値上げも防ぐことができ、安心して「適正価格」でプロパンガスを契約できます。

賃貸住宅でもプロパンガスの契約は切り替えられる?

アパートやマンションなどの賃貸住宅や借家の場合は、管理会社やオーナー単位でプロパンガス契約をしているケースがほとんどのため、賃借人(入居者)が自由にガス会社を選ぶことができません。

もし、プロパンガス料金が高い・おかしいと思う場合は、まず大家さんや管理会社にプロパンガスの契約について相談・交渉してみましょう。

交渉によっては、プロパンガスの会社を変えてもらえる場合もあります。

監修:鈴木 秀男

2010年、一般社団法人プロパンガス料金消費者協会を設立して代表理事に就任。従来、概念すら存在しなかったプロパンガス料金の「適正価格」の設定に奔走。大手を中心とした多数のプロパンガス会社の賛同を得て、設立10年足らずで業界の共通言語としての浸透に成功した。

また、幅広い分野のマネースキルを学べるメディア、「マネーの達人」においてもプロパンガスに関する知識の記事を多数執筆している。